Как «услышать» земные недра

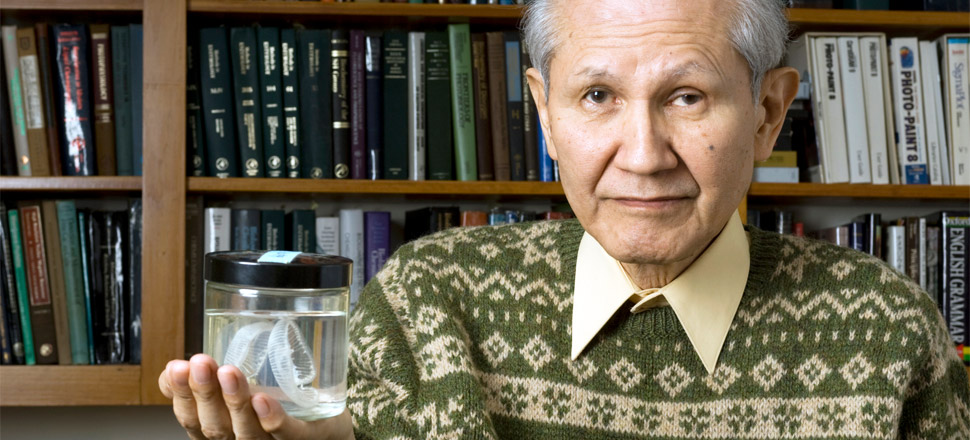

Подборку материалов ко Дню Земли в рубрике «Разговор с учёным» продолжает интервью с членом-корреспондентом РАН, заместителем директора по научной работе Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН Алексеем Собисевичем. Он рассказал, как учёные «слушают» Землю, наблюдают за «жизнью» спящего, но активного вулкана Эльбруса, и какие возможности в геофизических измерениях открывают для исследователей современные технологии.

Подборку материалов ко Дню Земли в рубрике «Разговор с учёным» продолжает интервью с членом-корреспондентом РАН, заместителем директора по научной работе Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН Алексеем Собисевичем. Он рассказал, как учёные «слушают» Землю, наблюдают за «жизнью» спящего, но активного вулкана Эльбруса, и какие возможности в геофизических измерениях открывают для исследователей современные технологии.

— Расскажите, пожалуйста, о сфере своих научных интересов.

— С помощью специальных приборов — сейсмографов, деформографов, наклономеров и других устройств — мы с коллегами «слушаем» колебания земной поверхности, которые неуловимы для человеческого уха. И через эти сигналы стараемся понять, что происходит в недрах Земли. Особое внимание мы уделяем тем вулканам, которые сейчас находятся в состоянии покоя. Мы пытаемся с помощью различных геофизических методов понять, как устроена их питающая система: откуда поступает магма, где находятся очаги, где она «ждёт своего часа», через какие стадии проходит, прежде чем подняться к поверхности. Все эти подземные структуры, неоднородности мы способны «увидеть» с помощью наших приборов — если, конечно, правильно их расставим.

— Какая роль отводится в вашей научной работе экспедициям?

— Экспедиция — это неотъемлемая часть нашей жизни. Прямо сейчас многие научные экспедиции работают где-то на просторах нашей необъятной страны. Помимо плановых полевых работ, которые организует наш институт, мы также участвуем в комплексных экспедициях под эгидой Русского географического общества. Это тоже очень важная часть нашей работы. Такие дальние походы — например, на Курильские острова, на Камчатку, в Арктику, на архипелаги Земли Франца-Иосифа или остров Врангеля — требуют серьёзной подготовки. Организовать подобную экспедицию силами одной лаборатории или даже института крайне сложно.

Русское географическое общество открывает учёным уникальную возможность безопасно достичь желаемого объекта исследования: РГО берёт на себя всю транспортную логистику, доставляет исследователей в нужную точку, где сосредоточены их научные интересы. А дальше мы уже начинаем работу на месте: устанавливаем приборы, геологи работают с камнем, собирают образцы, географы исследуют водные ресурсы, ледники, ну а мы — проводим геофизические измерения. Собранные данные затем обрабатываем уже дома, в лабораториях.

— Какие возможности открывают для исследователей современные технологии?

— На нашу работу очень сильно повлияла общедоступность и распространённость сотовой связи. Раньше, чтобы установить систему геофизических инструментальных наблюдений на удалённом вулкане, нужна была целая экспедиция на год: палатки, собаки, машины, люди, кухня, медведи — жизнь в экстремальных условиях.

Сейчас же можно организовывать сети наблюдений с телеметрией через радиоканалы обычной сотовой связи, посредством мобильного интернета. Также теперь можно, например, проводить тепловую фото- и видеосъёмку с квадрокоптера, даже если вулкан в стадии извержения. Так мы получаем данные о температуре извергаемой лавы, а если на него ещё установить газоанализатор — и о составе вулканических газов. Всё это — без риска для жизни.

Кроме того, сейчас активно развиваются дистанционные методы наблюдения из космоса. Многое можно фиксировать прямо с орбиты. Например, облака вулканического пепла, тепловые аномалии в кратере или выбросы сернистого газа в атмосферу — всё это прекрасно видно из космоса с помощью спектральных методов и соответствующих инструментов.

Полевые сейсмометры также стали дешевле и проще в установке. Их уже не так уж и жалко потерять — что важно, например, на Камчатке, где медведи любят проверять сейсмостанции «на прочность» и иногда их разрушают.

— Какое из недавно сделанных вами открытий вас по-настоящему удивило?

— На Кавказе есть уникальная научная база — Баксанская нейтринная обсерватория. Она представляет собой два тоннеля длиной по 4,5 километра, которые были прорублены нашими метростроевцами ещё в 70-е годы прошлого века в гранитном массиве горы Андырчи. Это примерно в 18 километрах вниз по ущелью от Эльбруса, а Эльбрус — это вулкан.

Для сейсмолога это место — настоящий подарок. Так хорошо, что наши друзья — физики-ядерщики — разрешили там установить геофизические приборы, в том числе целую группу сейсмометров. Оттуда мы как раз и наблюдаем за «жизнью» Эльбруса, который сейчас спит, но по классификации — активный.

Однако настоящей загадкой стал лёд — точнее, ледник, который лежит прямо над геофизической обсерваторией, на вершине горы Андырчи. По сравнению с оледенением Эльбруса он совсем невелик, но вот парадокс: мы его совсем не слышим. Мы отчётливо фиксируем, как трещат ледники на Эльбрусе, определяем пространственные координаты горных ударов в глубокой штольне, слышим все микроземлетрясения поблизости — приборы очень чувствительные. А с этого ледника — ни одного сигнала. А он ведь прямо над нами! Вот это нас по-настоящему заинтриговало. Буквально на прошлой неделе поставил коллегам задачу — разобраться, в чём тут дело.

— Что бы вы хотели пожелать коллегам?

— Хочу поздравить всех дорогих коллег с прошедшим Днём геолога — особенно тех, кто сейчас в поле. В этом году он выпал на 1 апреля, а совсем недавно, 30 марта, мы отметили и День вулканолога. Так что весна у нас оказалась традиционно щедрой на профессиональные праздники!

Источник: Официальный сайт РАН