О погодных рекордах и глобальном потеплении

2024 г. стал самым теплым за всю историю наблюдений, а глобальная температура превысила доиндустриальный уровень на 1,5 °С. Климатологи прогнозируют, что такие же периоды могут впоследствии повторяться чаще, как и природные аномалии. Примером тому — рекордно теплые недели января 2025 г. Но необратимых последствий еще не наступило.

2024 г. стал самым теплым за всю историю наблюдений, а глобальная температура превысила доиндустриальный уровень на 1,5 °С. Климатологи прогнозируют, что такие же периоды могут впоследствии повторяться чаще, как и природные аномалии. Примером тому — рекордно теплые недели января 2025 г. Но необратимых последствий еще не наступило.

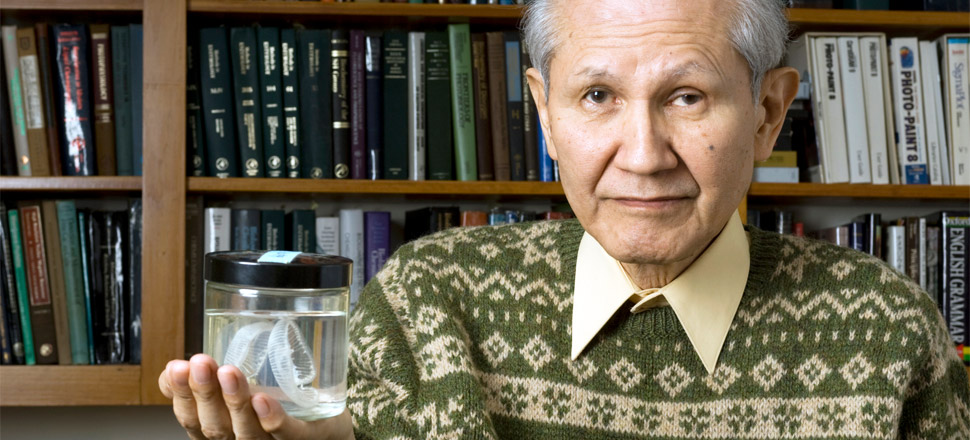

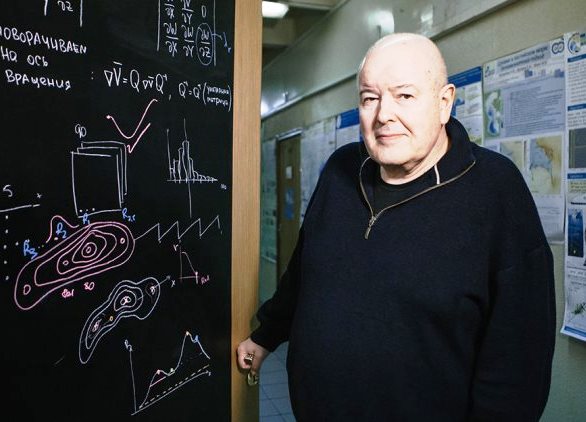

Какие прогнозы климатологи строят на ближайшие десятилетия? Какие факторы преимущественно влияют на изменение климата ― антропогенные или естественные? Об этом ― в интервью с руководителем лаборатории взаимодействия океана и атмосферы и мониторинга климатических изменений Института океанологии РАН им. П.П. Ширшова членом-корреспондентом РАН Сергеем Константиновичем Гулевым.

― Превышение глобальной температуры на 1,5 °С обозначали как опасную границу еще около десяти лет назад. Некоторые источники даже называли ее точкой невозврата. Превышение температуры в 2024 г. привело к каким-то необратимым последствиям?

― На самом деле Парижское соглашение и последний Оценочный доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) трактуют повышение глобальной температуры двояко. С одной стороны, 2024 г. действительно стал самым теплым за всю историю инструментальных наблюдений, а температура превысила доиндустриальный уровень на 1,5 °С. К этому надо относиться очень серьезно. Но если говорить о каких-то репрезентативных метриках климатических изменений, которые рассматриваются в Парижском соглашении, то надо оценивать усредненные значения за достаточно долгие периоды времени, хотя бы за десятилетие. То есть, когда мы говорим, что к концу века нельзя допустить повышения глобальной температуры, допустим, на 2 °С. Это значит, что средняя температура не должна превышать это значение в течение десяти, а то и 20 лет. Но в отдельные годы превышения могут быть: на карте изменений температуры видны достаточно сильные скачки от локального минимума к локальному максимуму.

С одной стороны, повышение глобальной температуры в конкретный год и из-за естественной изменчивости климата, и из-за антропогенного фактора ― это интересный и важный факт: такие однолетние превышения и формируют средние значения в десятилетние и более долгие периоды. Но говорить о том, что мы перешли какие-то рубиконы, определенные Парижским соглашением, сейчас рано.

― Можно ли строить какие-то прогнозы на следующее десятилетие?

― У климатологов есть твердая уверенность, что потепление будет значительным и в период между 2030 г. и 2040 г. средняя десятилетняя температура превысит границы, определенные Парижским соглашением в 1,5 °С. Такая тенденция к потеплению явно заметна: в 2018 г. тренд средней температуры по отношению к доиндустриальным значениям давал оценку 1,09 °С, сейчас это более 1,2 °С. Поэтому есть определенная уверенность, что достаточно скоро температура превысит и 1,5 °С именно в долговременном осреднении, о чем мы говорили выше.

― Повышение средней температуры с 2018 г. по 2024 г. на 0,2 °С ― это много?

― Превышение и на 1 °С, и на 1,09 °С, и на 1,5 °С ― это много. Изменение температуры, пусть даже на один градус, происходит очень неравномерно по земной поверхности. В отдельных областях, особенно субполярных, отчасти в средних и полярных широтах Северного полушария температура может превышать два-три градуса. Средний рост температуры на территории России, согласно отчетам Росгидромета, также превышает 1,5 °С. При этом больший рост температуры показывают континенты, а не океаны: когда средняя глобальная температура превышала доиндустриальные значения на 1,09 °С, на поверхности океана этот тренд составлял 0,86 °С.

Может показаться, что адаптироваться к повышению глобальной температуры на полтора-два градуса совсем не сложно. Но земная климатическая система очень динамична и даже небольшие изменения средней температуры приводят к значительным последствиям, которые уже можно наблюдать. Меняются траектории циклонов и экстремальность синоптических событий, гидрологический цикл становится более интенсивным: атмосфера начинает активнее перерабатывать поступающую влагу, из-за чего на одних континентах выливается больше осадков, что приводит к наводнениям, а в других областях возникает засуха. В целом увеличиваются частота и интенсивность экстремальных климатических событий ― это и есть та самая реакция на очень небольшие изменения средней температуры.

Важное влияние потепления на Россию ― это таяние вечномерзлых грунтов. Здания, сооружения, дороги на севере России строились с учетом того, что под ними вечная мерзлота, и их стабильность опиралась именно на это. Теперь стабильность нарушена, в зданиях появляются трещины, а причальные сооружения и дороги, в том числе железнодорожное полотно, приходят в негодность.

Еще один эффект ― это таяние льда: за последние 40 лет мы потеряли около 30% летнего льда. Из-за этого увеличивается навигационный период, а ситуация выглядит привлекательно с экономической точки зрения: мы можем использовать Северный морской путь для грузоперевозок из Европы на Дальний Восток, что гораздо короче, чем путь через Индийский океан, Красное море и Суэцкий канал. Но массовые перевозки по Северному морскому пути ставят новые задачи: нужны причальные сооружения, многие из которых с таянием вечной мерзлоты пришли в негодность, требуется навигационное обслуживание, которое не так просто осуществить, а кроме того, в северных морях повышенная штормовая активность. Повышение температуры, связанное с ним таяние льдов и вечной мерзлоты, формальное удлинение навигационного периода ― это связанные процессы, то, что называется climate impacts: влияние изменения климата на самые разные области.

Еще один процесс, связанный с увеличением глобальной температуры, может быть, менее важный для России, но первоочередный для остального мира ― повышение уровня океана на 3,14 мм в год: 10 см за 30 лет. Это происходит по двум равнозначным причинам. Во-первых, это таяние континентальных ледников и ледниковых щитов, а также рост температуры океана и термическое расширение морской воды. Если налить воды в чашку и нагреть ее, не давая выкипать, то ее объем увеличится. То же самое происходит с Мировым океаном.

Это колоссальный вызов для всего мира. Например, в Индийском и Тихом океанах есть несколько островов с самыми высокими точками 24–27 см над уровнем моря. Это абсолютно плоские острова с населением 150–200 тыс. человек, богатыми курортами и развитой инфраструктурой, в том числе с аэропортами. Самый известный пример ― это аэропорт Чанги, самый большой аэропорт Азии, построенный в Сингапуре. Основание для него насыпали в море.

Остановить повышение уровня океана мы не можем, поэтому «Что делать?» ― это вопрос ближайших десятилетий. Такое увеличение уровня океана ― абсолютно неоспоримое доказательство происходящих климатических изменений.

― На изменение климата преимущественно влияет антропогенный фактор или это в большей степени естественные природные изменения?

― Естественных природных факторов несколько. Во-первых, это светимость Солнца: излучение может меняться в пределах 1,5–3 Вт на 1 м2 верхней границы атмосферы. Это достаточно серьезная величина. Из-за слабой активности Солнца в отдельные годы правления Бориса Годунова температура на европейской территории России летом была около 5–7 °С. На похолодание повлияло извержение вулкана Уайнапутина в Перу: в атмосферу было выброшено много мелкодисперсного вещества, из-за чего на Землю в достаточной мере не могла проникнуть коротковолновая радиация. В начале XVII в. в России были неурожайные годы, что привело к голоду и отразилось на правлении Бориса Годунова. Это пример того, как отдельные эпизоды истории могут быть связаны с климатическими изменениями по естественным причинам.

На изменение климата также влияют орбитальные факторы: из-за взаимодействия Земли, Солнца и самой большой планеты Солнечной системы Юпитера немного меняются орбита нашей планеты, расстояние до Солнца и наклон земной оси. Влияние изменений движения Земли на ее климат описаны циклами Миланковича. Конечно, эти факторы влияют на изменения климата ― это важнейшие причины климатической изменчивости, но в масштабах времени в десятки и сотни тысяч лет.

В масштабе 100–150 лет влияние таких естественных факторов очень слабо: по оценкам, немногим более 1%. Из природных факторов достаточно серьезное влияние в такой период времени продолжают оказывать только вулканы. Но и последствия извержений отыгрываются земной климатической системой в течение двух-трех лет.

Собственная изменчивость климатической системы Земли, конечно, тоже накладывается на тренд потепления. Но ее влияние оценивается только на 30% от всей наблюдаемой и прогнозируемой изменчивости. Остальные 70% ― это антропогенный фактор. Но ― еще раз подчеркну ― в достаточно коротком временном масштабе сроком примерно в 150 лет.

В значительной степени наука о климате ― это именно наука о масштабах. Когда приводят примеры вроде: «В Англии в определенные эпохи в Темзе водились крокодилы», это действительно так. Однако ключевое отличие — временные масштабы. Возьмем, например, оптимум эоцена (55–50 млн лет назад): Земля тогда была принципиально иной. Континенты имели несколько иные очертания, глобальная температура превышала современную на 14,5–15 °C, атмосферная циркуляция и океанические процессы кардинально отличались. Уровень моря за миллионы лет колебался в диапазоне от +25 до –7 м относительно сегодняшнего, но все эти изменения происходили крайне медленно — за десятки и сотни тысяч лет, но не за века. А мы говорим об изменениях, произошедших в течение последнего века, и именно это вызывает опасения.

― Существует тренд на потепление, и по прогнозам мы превысим опасный климатический порог в ближайшие 15–20 лет. Есть шанс этого избежать?

― Задача климатической политики — определить порог, который человечество не пересечет при вложении разумных усилий, не обременительных для населения и экономики. К вопросу надо подходить осторожно, а решения должны быть взвешенными. Многие инициативы, например полный переход на зеленую энергетику, часто политизированы.

В Европе, особенно в Германии, зеленые имеют серьезное влияние, а партии, которые они поддерживают, преимущественно и формируют состав правительства. Они настаивают на отказе от углеводородов в пользу ветряков и солнечных панелей. Но в значительной степени это утопия ― углеводороды останутся основным источником энергии как минимум век.

На конференции ООН по изменению климата 2024 г. предложили вложить $1,3 трлн в альтернативную энергетику для развивающихся стран. С учетом того, что 40% населения Африки не имеют доступа к электричеству, мне кажется это смешным. Гораздо важнее повышать энергоэффективность существующих систем.

Если говорить о России, то наша страна в выгодной позиции благодаря лесам, поглощающим углерод в масштабах значительно больших, чем в других регионах мира. Да, мы знаем, что леса горят, но это несопоставимо с пожарами в Амазонии или Конго. Кроме того, не стоит рваться в «зеленые лидеры». Определение эффективности ветровой и солнечной энергетики требует проведения детальных оценок. Например, чтобы создавать достаточно большие объемы энергии с помощью солнечных панелей в пустыне, нужно устанавливать целые поля. В результате намного уменьшится отражающая способность значительной площади поверхности. Кроме того, их производство и утилизация оставляют углеродный след. То же с ветрогенераторами — их создание требует ресурсов, а эффективность зависит от локации.

Источник: Научная Россия