Пять фактов о машиностроении от завкафедрой технологии машиностроения Университета Решетнёва

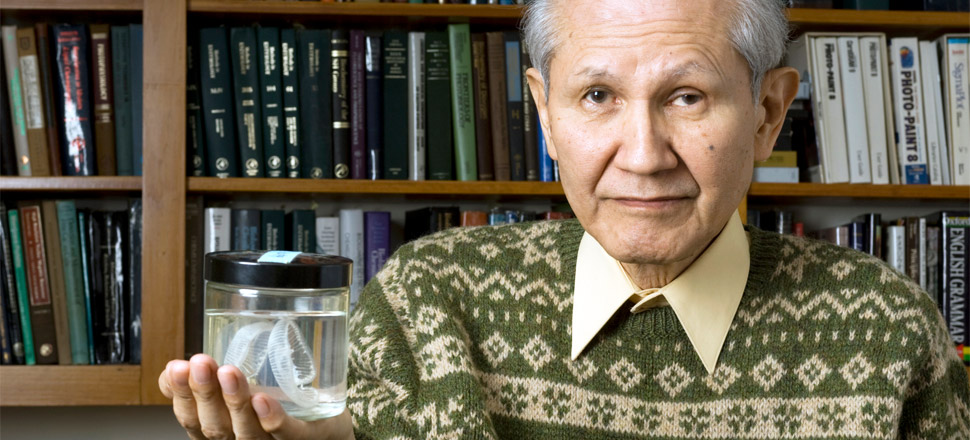

С 1966 г в нашей стране последнее воскресенье сентября – это профессиональный праздник рабочих и инженеров машиностроительной отрасли. В Красноярском крае отрасль занимает сегодня второе место по количеству созданных рабочих мест. Специалистов в области технологии машиностроения, мехатроники, технологии сварочного производства, проектирования и эксплуатации холодильной и криогенной техники, метрологии, стандартизации и сертификации готовит в нашем университете Институт машиноведения и мехатроники. В свой профессиональный праздник интересными фактами из истории отрасли поделился заведующий кафедрой технологии машиностроения, к.т.н., доцент Александр Фадеев.

С 1966 г в нашей стране последнее воскресенье сентября – это профессиональный праздник рабочих и инженеров машиностроительной отрасли. В Красноярском крае отрасль занимает сегодня второе место по количеству созданных рабочих мест. Специалистов в области технологии машиностроения, мехатроники, технологии сварочного производства, проектирования и эксплуатации холодильной и криогенной техники, метрологии, стандартизации и сертификации готовит в нашем университете Институт машиноведения и мехатроники. В свой профессиональный праздник интересными фактами из истории отрасли поделился заведующий кафедрой технологии машиностроения, к.т.н., доцент Александр Фадеев.

- Первый токарный станок был создан еще за 500 лет до нашей эры. На нем работало два человека. Один быстро вращал вал, на котором были установлены тиски с зажатой деталью. Второй наносил резьбу. Интересно, что к обработке металла таким способом пришли не сразу. Изначально токари точили кость и древесину. (РИС 2,3) Источник

- Токарно-винторезный станок 16 К20. Популярный советский токарно-винторезный станок выпускался с 1973 до середины 80-х годов. В 1972 г., до начала серийного производства, опытная партия станков 16К20 была удостоена золотой медали на Лейпцигской международной ярмарке, что подчеркнуло его высокие качества. Благодаря универсальности и надежности, 16К20 использовался в оборонной, нефтяной, аэрокосмической, газовой, химической промышленности, а также в сельском и ж/д транспорте. Станок мог обрабатывать заготовки диаметром до 400 мм и длиной до 2000 мм, позволяя нарезать различные типы резьбы с высокой точностью. В 90- х такие станки использовали не только в цехах, но и в художественных мастерских — на одном из них вытачивали детали для восстановления памятников архитектуры в Петербурге. Средний срок службы 16К20 — 40+ лет (РИС.1)

- Россия - единственная страна, у которой есть атомный ледокольный флот. В настоящее время в него входит 9 действующих судов: 4 атомных ледокола, 4 судна технического обслуживания и 1 контейнеровоз. Помимо атомного флота - 34 дизель-электрических ледоколов, включая неатомный ледокол «Виктор Черномырдин», который является самым мощным в мире среди неатомных судов, 1 патрульное судно ледового класса (боевой ледокол), способных выполнять задачи ледокола, буксира, пожарного судна и военного корабля. Постройка одного нового современного ледокола обходится приблизительно в 42 млрд рублей.

- Вольфрам - основной легирующий элемент быстрорежущих сталей - дефицитный материал. В период Великой Отечественной войны из-за недостатка вольфрама получил применение новый материал - среднелегированная быстрорежущая сталь марки Р9, содержащая 9% вольфрама. В 60-70-х годах проводились поиски новых марок быстрорежущих сталей, содержащих кроме вольфрама молибден и кобальт в разных соотношениях и пропорциях. Была разработана технология поверхностного покрытия (напыления) лезвий быстрорежущих инструментов износостойкими и тугоплавкими металлами - вольфрамом, титаном, молибденом, а также их химическими соединениями - нитридами и карбидами. Этим достигается повышение износостойкости и ресурса работы быстрорежущих инструментов.

- Наиболее эффективный и массовый способ производства алюминиевых профилей – экструзия. Технология заключается в продавливании нагретой до температуры в 500°С заготовки в виде цилиндра через формообразующее отверстие в матричном инструменте. Вся суть технологического процесса состоит в том, что алюминиевый слиток длиной до 6500 мм разогревают в печи нагрева слитков до температуры прессования = 510°С. Далее этот слиток специальным захватом подается на ось контейнера пресса в зазор между пресс-штемпелем и торцом контейнера. При движении пресс-штемпеля после прижатия контейнера к матрице происходит процесс прессования заготовок. (РИС 4)

Источник: Сибирский государственный университет им. Решетнёва