Тяжёлые металлы в почвах около заводов и крупных автодорог стали более подвижными

Сотрудники Южного федерального университета (Ростов-на-Дону) и Института почвоведения и агрохимии СО РАН (Новосибирск) выяснили, что в местах антропогенного загрязнения — вблизи заводов, автодорог и ТЭЦ — тяжёлые металлы в почвах становятся более подвижными. Это значит, что они активно переносятся между различными компонентами почвы и легко поступают в пищевые цепочки, из-за чего могут нанести вред растениям, животным и человеку.

Сотрудники Южного федерального университета (Ростов-на-Дону) и Института почвоведения и агрохимии СО РАН (Новосибирск) выяснили, что в местах антропогенного загрязнения — вблизи заводов, автодорог и ТЭЦ — тяжёлые металлы в почвах становятся более подвижными. Это значит, что они активно переносятся между различными компонентами почвы и легко поступают в пищевые цепочки, из-за чего могут нанести вред растениям, животным и человеку.

К такому выводу авторы пришли, оценив химический состав природных и подверженных человеческой деятельности почв Новосибирской области. Полученные результаты дают более полное представление об экологическом состоянии региона и влиянии промышленных предприятий на свойства и состояние местных почв. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале «Почвоведение».

Тяжёлые металлы, попадающие в почву из-за человеческой деятельности, например, при работе промышленных предприятий и заводов и при сгорании автомобильного топлива, наносят значительный вред экосистемам и их обитателям. Эти элементы легко проникают в подземные воды и водоёмы, поглощаются растениями и далее по пищевым цепочкам могут оказаться в организме животных и человека. При этом многие тяжёлые металлы, например хром, никель и марганец, токсичны и наносят значительный ущерб здоровью. Поэтому важно отслеживать общее количество этих элементов, а также процессы их поступления, накопления и трансформации в почвах.

Исследователи оценили состав и количество химических соединений, содержащих хром, никель и марганец, в почвах Новосибирской области. Новосибирск — один из крупнейших индустриальных центров Сибири и третий по численности населения город России. На территории Новосибирской области и Новосибирска расположено большое количество промышленных и энергетических предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Так, более ранние исследования показали, что в местных почвах повышено содержание тяжёлых металлов.

Карта-схема расположения площадок на природных и антропогенно преобразованных почвах Новосибирской области

Чтобы детальнее оценить состояние почв региона, учёные взяли образцы с 23 площадок на территории Новосибирской области, три из которых были природными незагрязнёнными территориями, а двадцать находились в зоне потенциального загрязнения — рядом с оловянным комбинатом, ТЭЦ и автомобильными дорогами.

Анализ химического состава образцов показал, что в песчаных и супесчаных почвах как на природных, так и на антропогенных территориях повышено содержание никеля, что связано с региональными геохимическими особенностями местности.

Кроме того, авторы установили, что основная часть марганца (76–80 % от всего содержания элемента в почве), хрома (94–98 %) и никеля (92–94 %) в незагрязнённых почвах находится в прочносвязанном состоянии, тогда как на долю непрочно связанных соединений приходится 2–24 %. Это говорит о том, что большая часть металлов стабильно сохраняется в одних и тех же соединениях и не переносится между различными компонентами почвы.

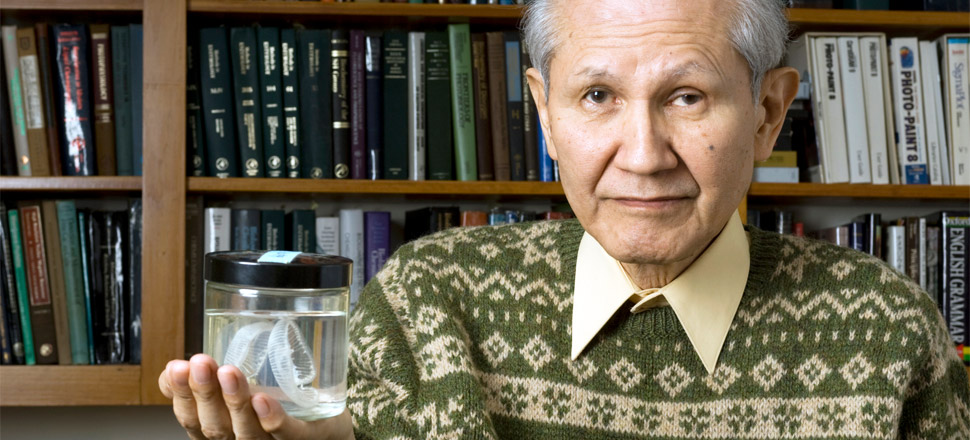

«Непрочно связанные соединения при разных видах воздействия — от простого контакта с водой до влияния корневых выделений растений, — становятся подвижными и могут поглощаться растениями, таким образом поступая в пищевые цепочки. Именно непрочно связанные соединения металлов представляют экологическую опасность, поскольку могут загрязнять биологические объекты при своей миграции. Прочносвязанные же соединения относительно стабильны в почве и прямой угрозы не несут, пока не перейдут в более доступные формы», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Виктор Чаплыгин, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории мониторинга биосферы Южного федерального университета.

Загрязнение почв изменило соотношение прочносвязанных и непрочно связанных соединений исследуемых металлов. Так, при антропогенном воздействии в почвах прочносвязанных соединений хрома было 80–89 %, никеля — 85–95 %, марганца — всего 62 %, что ниже, чем значения для природных территорий. При этом наиболее часто прочные соединения металлы формировали с органическими веществами и оксидами.

Наиболее подвижными металлы были в почвах, расположенных вблизи оловянного комбината и двух крупных автомобильных трасс. Это связано с тем, что здесь сильнее всего была снижена буферность почвы — её способность противостоять резкому изменению свойств и состава при внешних воздействиях. Уменьшение буферности почвы приводит к увеличению подвижности металлов за счёт того, что они менее прочно связываются с основными почвенными компонентами.

«Данные о том, в виде каких соединений тяжёлые металлы присутствуют в почвах на природных и антропогенных территориях, можно использовать, чтобы составлять прогнозы и нормативы загрязнения почв с различными физико-химическими свойствами и уровнем антропогенной нагрузки», — рассказывает Виктор Чаплыгин.

Источник: Официальный сайт РАН